L'avvento dell'agricoltura e del nuovo sistema di vita, basato sulla sedentarietà e sui cicli stagionali della natura, produsse nei gruppi umani anche l'evoluzione e la complicazione della sfera religiosa, con nuove divinità legate non solo alla Madre Terra, ma anche al culto delle acque, del periodo di semina e di raccolta e al culto degli avi e del mondo ctonio, quale identità originale dei gruppi riuniti in etnie. Le grotte, un tempo vissute come abitazioni, divengono, dal Neolitico, luoghi di culto e di celebrazioni rituali, documentati in tutto il territorio italiano.

Nel Salento, in Grotta Zinzulusa, tra la fine del Neolitico e l'Eneolitico, l'uomo adorò una divinità delle acque, facendole dono di vasi, intenzionalmente rotti, che deponeva, con processioni rituali lungo le sponde del piccolo laghetto, posto appena dopo l'ingresso di questa cavità.

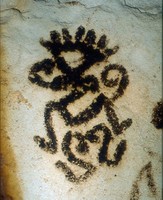

Ma la grotta più rinomatamente collegata al complesso mondo religioso e rituale post-paleolitico è Grotta dei Cervi di Porto Badisco. La documentazione di questa grotta parla in favore di una residenza continua nell'antegrotta di un gruppo umano, certamente collegato con la ricchissima manifestazione di arte presente sui corridoi più interni. Probabilmente si tratta di un piccolo gruppo sciamanico, che ne tutelava l'ingresso stabilmente, aprendo periodicamente i meandri più interni ai gruppi tribali che convenivano identificandosi in una sola etnia.

Qui probabilmente, al suono di strumenti cembaliformi, avvenivano processioni femminili e danze rituali; si stringevano alleanze e si rinnovavano amicizie, in nome del dio delle acque a cui offrivano vasi e ciotole, a raccogliere lo stillicidio delle stalattiti. E qui avvenivano riti di iniziazione dei fanciulli, che hanno lasciato centinaia di piccole impronte di mani sulla volta dell'ultima sala del corridoio centrale. Questo racconto inusitato e spettacolare di un complesso e articolato mondo tribale compattato e regolato dalla sfera religiosa, sembra emergere dalle centinaia e centinaia di disegni che furono realizzati nei suoi corridoi interni. E' per questo che la grotta è definita un vero e proprio santuario della preistoria, in cui si assiste al passaggio da una "ritualità residenziale e domestica" alla centralità di luoghi, la cui sacralità, riconosciuta e condivisa da gruppi tribali sparsi su un ampio territorio, sovrasta gli uomini che in essi si riuniscono, sigillando di divino le azioni e gli intenti che in essi si compiono.

Anche il culto dei morti si complica e si articola a partire dal Neolitico: l'organizzazione di spazi, sia interni che esterni all'abitato, dedicati ai rituali funerari e alla sepoltura sono ben documentati fin dal Neolitico antico. Il sito di Samari, presso Gallipoli, si configura come un vero e proprio sepolcreto in cui accanto alle aree di sepoltura era stato allestito un ampio spazio dove avvenivano i riti di "purificazione", "separazione" e "allontanamento" del defunto.

Allo stesso modo nel villaggio di Serra la Cicora di Nardò, spazi interni all'abitato erano stati predisposti per accogliere non solo le sepolture, bensì analoghi riti di purificazione dei "letti" funebri.

Con il passaggio nell'Eneolitico e successivamente nell'Età del Bronzo il culto dei morti assume manifestazioni più varie, in cui predominano le tombe collettive, sia in cavità naturali, che scavate artificialmente nel banco roccioso, provviste di dromos di accesso e di nicche contro parete. I corredi, composti prevalentemente di oggetti legati alla quotidianità, a volte sono distintivi del sesso del defunto, come la macina in pietra della grotta di Serra la Cicora, su cui è ancora poggiata la mandibola di una giovane donna. Ma non mancano oggetti di prestigio, come grani di collana in steatite, ciondoli in pietra dura o su zanna di cinghiale e rari oggetti in metallo, come il pugnale di Grotta Cappuccini e le fibule delle grotticelle di Vanze e Acquarica.

Per approfondire:

P. Graziosi, Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco, Firenze, 1980.

E. Ingravallo, Il sito neolitico di Serra Cicora (Nardò - Le): note preliminari, in Origini, XXVI, pp. 87-117, 2004.

M. A. Orlando, Samari (Gallipoli), in La Passione dell'origine. Giuliano Cremonesi e la ricerca preistorica nel Salento, a cura di E. Ingravallo, pp. 122-134, Lecce, 1997.

M. A. Orlando, Samari. Le strutture, in Forme e tempi della neolitizzazione in Italia meridionale e in Sicilia, Atti del Seminario Internaz. di Studi, a cura di S. e V. Tinè, Rossano Calabro 26-28 maggio 1994, pp. 228-231, Rossano Calabro, 1996.

M. A. Orlando, Presenze necropoliche e strutture funerarie nel Salento dal XVI al X sec. a.C. Un tentativo di classificazione della documentazione esistente, in StAnt 8,2, pp. 19-38, 1995.

S. Rossetti, Storia delle ricerche nella Grotta Zinzulusa e analisi della documentazione archeologica nel Museo Civico di Paleontologia e Paletnologia di Maglie,Tesi di Laurea, Facoltà di Lettere, Univ. Lecce, A.A. 2006-2007